В произведениях о будущем, вроде «Футурамы» или «Чужого», людей с лёгкостью замораживают на сотню лет или погружают в «холодный сон» на время перелёта к далёким звёздам. И хотя эти истории пока остаются фантастикой, где-то на Земле уже ждут своего часа несколько сотен замороженных тел. Как устроена эта технология, и сможем ли мы однажды вернуть их к жизни?

Затормозить Время

Поводов для заморозки можно придумать множество. Например, человек страдает неизлечимой болезнью. Лекарство появится только через пару десятков лет, а организм разрушается прямо сейчас. Вот бы приостановить жизнь пациента до тех пор, пока врачи не смогут ему помочь!

Есть и другие ситуации, и они встречаются гораздо чаще, чем неизлечимые болезни, — это автокатастрофы, тяжёлые травмы, инсульты и инфаркты. Во всех таких случаях спасать человека надо очень быстро. А если бы мы умели приостанавливать процессы в теле, это помогло бы выиграть дополнительное время.

Но если с хранением клеток и тканей учёные давно справляются благодаря жидкому азоту, то заморозить целый организм — задача непростая. Клетка — это бульон из множества молекул, и замерзает он неравномерно. При температуре ниже нуля вода собирается в межклеточном веществе в кристаллы, а клетки сморщиваются. Вернуть их в исходное состояние едва ли получится: кристаллы льда очень острые, крупный может пробить дыру в кровеносном сосуде, а осколок поменьше — разрушить клетки. Таким образом, заморозка в чистом виде хорошо работает только для очень маленьких объектов — например, для отдельных клеток.

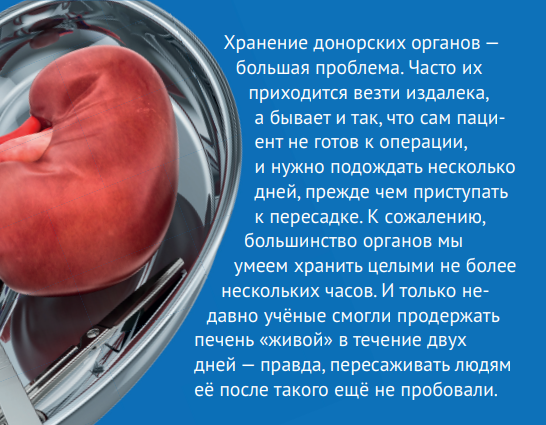

Хранение донорских органов — большая проблема. Часто их приходится везти издалека, а бывает и так, что сам пациент не готов к операции, и нужно подождать несколько дней, прежде чем приступать к пересадке. К сожалению, большинство органов мы умеем хранить целыми не более нескольких часов. И только недавно учёные смогли продержать печень «живой» в течение двух дней — правда, пересаживать людям её после такого ещё не пробовали

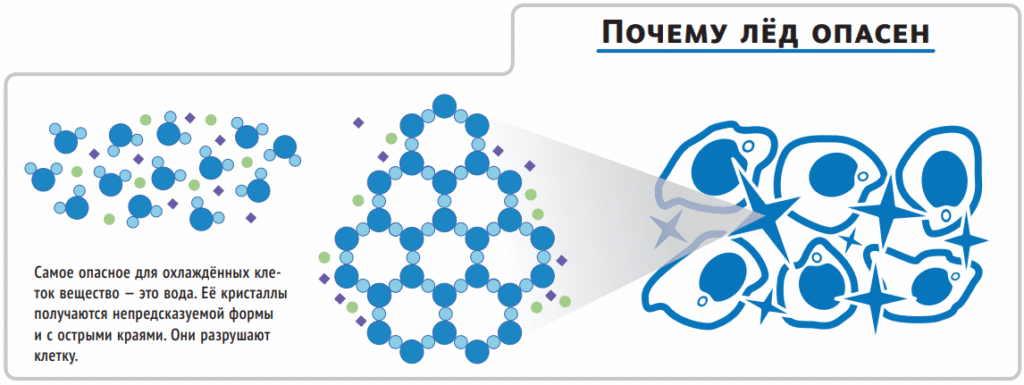

ПОЧЕМУ ЛЁД ОПАСЕН

Самое опасное для охлаждённых клеток вещество — это вода. Её кристаллы получаются непредсказуемой формы и с острыми краями. Они разрушают клетку.

Если взять 700 литров азота комнатной температуры, сжать и охладить до –195 °C, получится всего один литр жидкости. В жидком азоте можно быстро заморозить клеточные культуры, эмбрионы или фрагменты тканей. Хранят замороженные препараты в специальных «термосах» — сосудах Дьюара, которые держат температуру за счёт теплоизоляции. Получается надёжнее и дешевле, чем в холодильнике.

ЧТО МЫ УМЕЕМ

Криоконсервацию (от греческого kryos — холод) используют для сохранения половых клеток — благодаря этому мы знаем, что сама по себе заморозка может быть вполне безопасна. Рекордсменами сегодня можно считать сперматозоиды австралийского мериноса, которые пролежали 50 лет в жидком азоте, но до сих пор используются для нужд селекции.

Яйцеклетки мы тоже умеем замораживать, хоть они и крупнее. Это может пригодиться, например, если молодая женщина хочет сохранить свои яйцеклетки здоровыми, а родить ребёнка в более зрелом возрасте. Тогда она проходит гормональную стимуляцию. В её организме созревают сразу несколько яйцеклеток, и их криоконсервируют, чтобы через несколько лет их можно было разморозить и оплодотворить искусственно. Иногда замораживают даже незрелые яйцеклетки — например, у пациенток с онкологическими заболеваниями. Если женщине предстоит лучевая или химиотерапия, то её яйцеклетки могут погибнуть. Но стимулировать пациентку гормонами часто бывает небезопасно — от этого опухоль может ускорить свой рост. Поэтому для криоконсервации забирают незрелые яйцеклетки. Их можно разморозить и подсадить обратно в яичник, когда с опухолью будет покончено, или же дорастить вне организма женщины в лаборатории.

КАК СОХРАНИТЬ ЯЙЦЕКЛЕТКИ?

- Забираем из яйцеклетки часть воды.

- Место воды в клетках занимают криопротекторы.

- Быстро погружаем в жидкий азот, заморозка занимает примерно десяток секунд.

- Опускаем в контейнер и храним, сколько потребуется.

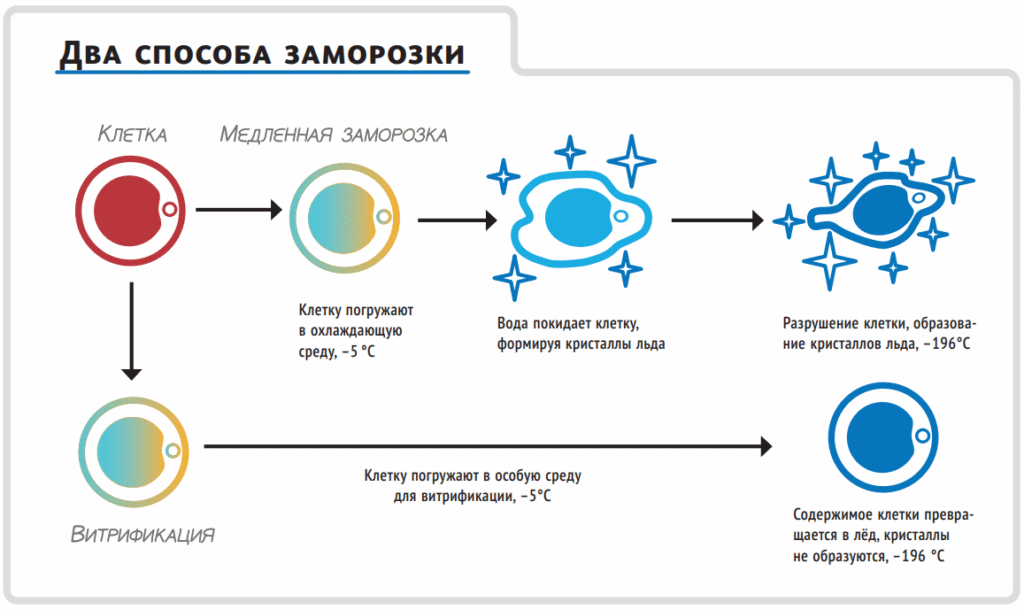

А вот с эмбрионами всё оказалось сложнее. Дело в том, что когда яйцеклетки оплодотворяют «в пробирке», их часто берут с запасом — не все зародыши потом нормально развиваются и не все приживаются в матке. И на случай, если женщина не забеременеет с первой попытки и решит сделать вторую, «запасные эмбрионы» нужно как-то хранить. Для этого эмбрионы тоже замораживают. Раньше использовали метод медленной заморозки. Эмбрионы пропитывали криопротекторами — это вещества, которые делают раствор более вязким и тормозят рост кристаллов. Обычно использовали пару криопротекторов: один проникает внутрь клетки (например, глицерин), а другой работает в межклеточном веществе (это часто бывала сахароза). После этого эмбрион медленно погружали в жидкий азот.

Однако такой способ оказался не очень надёжным — кристаллы всё равно успевали образовываться. Положение спас новый метод — витрификация. Суть его в том, что в зародыш вводят повышенную дозу криопротекторов, а затем быстро погружают в азот. При этом содержимое клеток получается настолько вязким, что кристаллы не формируются, но и настолько твёрдым, что жизненные процессы останавливаются. Ткань фактически превращается в стекло.

Впрочем, и медленная заморозка, и витрификация вполне безопасны — в мире уже есть дети, которые, будучи эмбрионами, провели в жидком азоте до 20 лет, и это никак не сказалось на их последующей жизни.

ЧЕГО МЫ НЕ УМЕЕМ

СЛОВАРЬ OYLA

Крионика — это технология, которая позволяет хранить тела человека и животных в охлаждённом состоянии, чтобы однажды их разморозить и вернуть к жизни.

Но как только нам нужно заморозить не несколько десятков клеток, как в эмбрионе, а целый орган или ткань, задача становится сложнее. Теперь мы обязаны обеспечить равномерное распределение криопротекторов по всему образцу. Если они не успеют проникнуть в какой-то участок органа, он разрушится при заморозке. Если ткань передержать в криопротекторах, она тоже пострадает, потому что сами по себе эти вещества в больших концентрациях для клеток токсичны.

Из-за этого наши возможности по криоконсервации крупных объектов пока всерьёз ограничены. У небольших животных — крыс и кроликов — учёные уже умеют замораживать отдельные органы, например, кожу или железы. Одним из последних достижений стала почка, которая продолжила свою работу после разморозки. Но на людях такие эксперименты пока не проводятся. Пока людям доступна только криоконсервация ткани яичника (в тех же целях, что и отдельных яйцеклеток). Ткань семенника только учатся замораживать — на приматах. О более сложных структурах, вроде сердца или мозга, пока нет и речи.

Тем не менее в мире уже более 50 лет существуют фирмы, которые предлагают людям криоконсервировать их тело (или только голову) после биологической смерти. Несколько сотен таких замороженных тел хранятся в жидком азоте и ждут, когда учёные найдут способ вывести их из этого состояния и справиться с возникшими при этом повреждениями (а заодно травмами и болезнями, которые привели к смерти этих людей). Никаких подтверждений того, что это может сработать, у нас пока нет. До сих пор ни одно млекопитающее не удалось полностью криоконсервировать и затем вернуть к жизни. Но сторонники крионики не унывают: они считают, что если каждую ткань в отдельности можно разморозить и заморозить, то рано или поздно удастся реанимировать и человека целиком. Главное, по их мнению, что сами по себе клетки способны выживать в жидком азоте. Даже клетки мозга: по некоторым данным, у размороженных нейронов сохраняется электрическая активность, а это самое главное для работы мозга и сердца.

КАК ЗАМОРОЗИТЬ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА ЦЕЛИКОМ?

Криоконсервация начинается сразу после того, как врачи официально зафиксируют смерть пациента (иначе эту процедуру можно рассматривать как убийство)

Для начала нужно убедиться, что система кровообращения цела.

Затем в кровь вводят противосвёртывающие препараты, чтобы не возникло тромбов и повреждений сосудов.

После этого тело нужно охладить до 0–10 °C и постепенно заменить кровь на холодный раствор с криопротекторами.

Компромисс с холодом

А пока с криоконсервацией всё неоднозначно, можно было бы прибегнуть к менее радикальному методу — временному охлаждению. Возможно, гораздо проще будет не замораживать человека целиком, а погрузить его в долгую спячку, чтобы, например, притормозить распад тканей и выиграть время для операции или подбора лечения?

Здесь, как и в случае с анабиозом, есть множество примеров из мира животных, которые доказывают, что в этом нет ничего невозможного. Во время зимней спячки (гибернации) многие млекопитающие умеют существенно понижать температуру тела: кто-то, как бурый медведь, на несколько градусов, а кто-то даже на несколько десятков градусов (так делают многие грызуны). Рекордсмены здесь — арктические белки, которые могут остыть до 0 °C.

Во время спячки замедляется обмен веществ (это состояние называют торпором) — снижается частота сердечных сокращений и потребление кислорода. Тем не менее, в отличие от анабиоза, торпор не останавливает физиологические процессы полностью — например, у сусликов продолжают расти зубы. Кроме того, гибернирующие животные время от времени вынуждены просыпаться — судя по всему, это нужно для того, чтобы «перезагрузить» работу нервной и иммунной систем, которые больше других рискуют пострадать от охлаждения.

Несмотря на то, что сами по себе люди не умеют погружаться в спячку (да и среди приматов пока известен только один гибернирующий вид), отдельные случаи показывают, что наши возможности шире, чем мы думаем. Например, Эрика Нордби в 2001 году вышла из дома в –24 °C и провела два часа без сердцебиения с температурой тела 16 °C. Или же пациент, болезнь которого описали врачи буквально несколько лет назад. После поражения мозга у него начались приступы, похожие на спячку: два раза в год он становился очень сонным, медленно дышал, а температура тела падала до 31 °C. Помогало ему только прогревание. Эти истории заставляют задуматься о том, что гибернация для человека не так уж и невозможна.

Виды «спячки» у животных

ГИПОБИОЗ — общее название для замедления физиологических процессов.

ТОРПОР — период сниженной температуры и замедленных процессов (во время спячки или в течение дня у ночных животных).

ЗИМНИЙ СОН — температура падает незначительно (бурый медведь).

ГИБЕРНАЦИЯ — температура тела теплокровного сильно падает (грызуны).

БРУМАЦИЯ — температура тела холоднокровного падает, вплоть до вмерзания в лёд (лягушки в пруду).

Технология спячки

Как именно заставить человека «уснуть», мы знаем в основном теоретически — прежде чем перейти к таким экспериментам, необходимо тщательно проверить их эффективность и безопасность на животных. Кроме того, учёные опасаются, что во время торпора хуже будет работать иммунная система, а если так, то едва ли его можно будет применить на космонавтах во время дальних полётов. Что будет с сознанием человека во время спячки, тоже до сих пор неизвестно. Тем не менее некоторые способы уже находятся на разных стадиях проверки.

ГАЗЫ

В качестве вещества, запускающего спячку, пробовали использовать сероводород и ксенон. И если первый работает, кажется, только у некрупных мышей, то с помощью второго удалось усыпить крыс на целую неделю.

СИГНАЛЬНЫЕ МОЛЕКУЛЫ

Они действуют на гипоталамус — центр мозга, который принимает решение о спячке или пробуждении организма. Они аналогичны веществу, которое запускает спячку у животных. Их собирается использовать в своих испытаниях NASA: исследователи планируют погружать астронавтов в спячку на 2–3 недели.

Весной 2019 года многие журналы написали, что учёные оживили голову свиньи после смерти. На самом деле был лишь придуман способ сохранить голову свиньи отдельно от тела: её поместили в камеру с высокой влажностью, а вместо крови прокачивали через голову холодный раствор, который не давал сосудам схлопнуться. В таком виде голова продержалась 10 часов: сосуды сохранили эластичность, а нейроны — способность генерировать импульсы. Правда, полноценной жизнью это назвать сложно — активность клеток была разрозненной, значит, голова едва ли о чём-то «думала».

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕРМИЯ

Её используют, например, чтобы сохранить мозг новорождённого, если во время родов возникла гипоксия.

Ребёнка накрывают охлаждающим одеялом, это позволяет снизить его температуру до 33 °C.

В охлаждённом состоянии ребёнка держат до трёх суток.

При пониженной температуре замедляется и обмен веществ в организме.

В результате клеткам мозга нужно меньше кислорода, и у них есть шанс восстановиться после стресса.

В ближайших планах человечества — полёт до Марса, это по меньшей мере 7–8 месяцев дороги туда и обратно. Всё это время космонавтов необходимо кормить, обогревать и снабжать кислородом. Гораздо удобнее было бы если не заморозить их, то хотя бы погрузить в спячку, чтобы сэкономить их собственные силы и ресурсы.

ОХЛАЖДЕНИЕ

Возможно, если искусственно снижать температуру организма, то он сам перейдёт в «экономный режим» спячки. Можно охлаждать человека снаружи — этим давно пользуются врачи. Терапевтическую гипотермию иногда используют в критических состояниях, чтобы сохранить ткани сердца или мозга от распада, однако насколько она эффективна, до сих пор неизвестно. Другой вариант — охлаждать человека изнутри, то есть вводить холодный раствор прямо в кровоток. Эти эксперименты некоторое время проверяли на животных и совсем недавно начали пробовать на людях — пациентах с тяжёлыми травмами, которых по-другому не спасти. Осенью 2019 года первому такому пациенту заменили кровь на раствор температурой в 10 °C, однако о его судьбе пока ничего не известно.

Пусть мы пока не знаем, как замораживать (и что ещё важнее — размораживать) людей, но уже знаем, что за время, проведенное в анабиозе, беспозвоночные не стареют. Да и позвоночные, которые освоили гибернацию, нередко живут дольше своих собратьев, которые не умеют погружаться в спячку. Похоже, что остановить время теоретически возможно, а значит, нам есть к чему стремиться.