Чаще всего такой вопрос задают совсем маленькие дети, делающие первые шаги по нелёгкой дороге познания. У этого вопроса есть «взрослое» название — фотометрический парадокс. Над его разрешением ломало голову не одно поколение учёных.

Просто, но не верно

Приведем первое объяснение «на пальцах»: звёзды находятся очень далеко, их свет ослабевает по пути к нам. Это действительно так: освещённость (световой поток, приходящийся на единицу площади), в астрономии именуемая видимой звёздной величиной, убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. Поэтому если звезда типа нашего Солнца — жёлтый карлик спектрального класса G2 — удалена на 1000 астрономических единиц, она будет создавать на Земле освещённость в миллион раз меньшую, чем Солнце. По космическим меркам дальность пустяковая (меньше 140 световых часов), а падение яркости весьма заметное.

Неудивительно, что наша «соседка» Проксима Центавра (proxima по-латыни — ближайшая), отстоящая от Земли всего на 4,2 светового года (270 тысяч астрономических единиц), была открыта только в 1915 году. Её светимость настолько слаба, что невооружённым глазом Проксиму не увидеть даже в идеальных условиях. Всё, вопрос закрыт?

ЗАКОН ОБРАТНЫХ КВАДРАТОВ

Красными линиями обозначен поток излучения от источника. C увеличением расстояния общее количество линий остаётся неизменным.

Обратите внимание на плотность линий (количество на единицу площади): чем ближе к источнику, тем она выше. Иначе говоря, плотность линий потока обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника. Это связано с тем, что площадь поверхности сферы растёт пропорционально квадрату радиуса.

Не совсем. Чем дальше от Земли, тем больше звёзд — их число тоже растёт пропорционально квадрату расстояния. Получается, что ослабление блеска звёзд компенсируется увеличением их количества, поэтому суммарная освещённость должна быть более-менее постоянной.

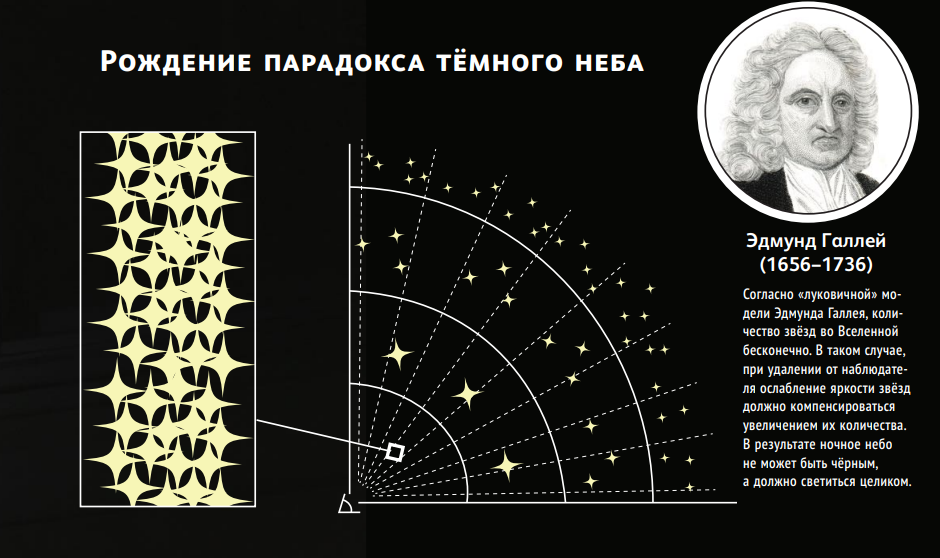

К такому выводу пришёл знаменитый английский астроном ЭдмУнд ГаллеЙ. 9 марта 1721 года он выступил на заседании Королевского общества с докладом «О бесконечности сферы неподвижных звёзд», в котором представил Вселенную в виде «луковицы» из бесконечного множества слоёв. По мере удаления РОЖДЕНИЕ ПАРАДОКСА ТЁМНОГО НЕБА зАКОН ОБРАТНЫХ КВАДРАТОВ количество звёзд в каждом слое увеличивается, компенсируя ослабление освещённости. Однако для очень дальних звёзд никакой рост их числа не в состоянии компенсировать слабость света — это обстоятельство и объясняет черноту ночного неба. По сути, Галлей вступил в полемику с самим Иоганном КеПлером, который долго бился над разрешением «детского» вопроса и в отчаянии выдвинул совсем уж сумасбродную гипотезу: Вселенная не бесконечна, мы находимся в огромной оболочке и видим свет только от небольшого числа звёзд- «пленниц», заключённых внутри неё

РОЖДЕНИЕ ПАРАДОКСА ТЁМНОГО НЕБА

Эдмунд Галлей (1656−1736)

Согласно «луковичной» модели Эдмунда Галлея, количество звёзд во Вселенной бесконечно. В таком случае, при удалении от наблюдателя ослабление яркости звёзд должно компенсироваться увеличением их количества. В результате ночное небо не может быть чёрным, а должно светиться целиком.

А если Подсчитать?

Впрочем, идеи Галлея не были оформлены математически и носили умозрительный характер. Более того, как выяснилось позже, англичанин фундаментально ошибался, пренебрегая вкладом далёких звёзд в общий световой поток, льющийся на Землю. Швейцарский астроном и физик Жан ФилиПП ЛУи де ШеЗо в конце 1744 года провёл математический анализ гипотезы Галлея и пришёл к шокирующим выводам: если звёздное пространство бесконечно, то любой участок небесной сферы должен сиять как Солнце, поскольку звёзды перекроют своими дисками весь небосвод! Общую светимость видимой полусферы Шезо оценил в 92 тысячи солнечных.

Но ведь на самом деле всё не так! В поисках ответа учёный размышлял: «Громадное несоответствие между этим заключением и опытом свидетельствует, что либо сфера неподвижных звёзд не бесконечна, либо освещённость спадает быстрее, чем по закону обратных квадратов». Но скорее всего, считал Шезо, есть ещё один фактор — поглощение света некой разреженной средой, заполняющей межзвёздное пространство. Ею может быть, например, газопылевая смесь.

Этого же мнения придерживался Генрих Вильгельм Маттиас Ольберс — в специальной литературе этого человека часто называют любителем астрономии, но его вкладу в науку могут позавидовать десятки профессиональных учёных. Достаточно сказать, что Ольберс открыл самые крупные из малых планет: Цереру, Палладу, Весту, а также семь комет; разработал новый метод определения кометных орбит и обстоятельно изучил проблему, сформулированную Галлеем. Статья Ольберса «О прозрачности пространства», опубликованная в 1823 году, — пожалуй, первое научно обоснованное изложение проблемы, опирающееся на математические расчёты и самые современные (на то время) астрономические данные.

Пыль всему виной

Фундаментальность изложения произвела впечатление на современников, и у «детского» вопроса появилось научное название — «фотометрический парадокс Ольберса» (иногда, отдавая дань заслугам Шезо, добавляют и его фамилию). Впрочем, для правильного ответа этого было мало. В 1848 году английский астроном ДЖон ГерШель, сын знаменитого придворного астронома Уильяма, проанализировал тезисы Шезо — Ольберса и пришёл к удивительному выводу: межзвёздная среда, поглощая свет, должна со временем разогреться и стать новым источником излучения.

Таким образом, в бесконечной Вселенной, равномерно заполненной звёздами, пыль может экранировать свет только на сравнительно короткое время, пока сама не разогреется. Другого сценария не существует хотя бы в силу справедливости закона сохранения энергии, особенно в применении к термодинамическим системам

ОШИБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПАРАДОКСА

Генрих Ольберс (1758−1840)

Астрономы Шезо и Ольбер полагали, что ночное небо не светится целиком, потому что свет далёких звёзд поглощает космическая пыль. Это предположение оказалось ошибочным: в силу закона сохранения энергии пыль нагревается и тоже излучает свет.

По мнению Гершеля-младшего, разгадка черноты неба кроется в ячеистой структуре космоса: там, где мы ничего не видим, и в самом деле ничего нет. Млечный Путь — одно из немногих мест, с которыми земному наблюдателю повезло: это боковая сторона «ячейки», видимая с торца. Она занимает сравнительно небольшую площадь, поэтому основное пространство — абсолютная пустота. С геометрической точки зрения подобное строение имеют фрактальные структуры — самоповторяющиеся системы, в которых произвольное количество лучей зрения не будет попадать на звёздные диски. Объяснение Гершеля в некоторой степени сняло остроту проблемы и было одобрено авторитетными астрономами: англичанином Ричардом Проктором, шведом Карлом Шарлье, ирландцем Эдмундом Фурнье Д’альба.

Подтвердить (или опровергнуть) гипотезу Гершеля могли новые методы астрономических исследований. Наблюдения в иных спектрах излучения, сооружение больших телескопов, внедрение фотографии — всё это требовало времени и средств, порой немалых. Разгадка фотометрического парадокса была ненадолго отложена.

ВСЕЛЕНСКИЙ «ДЕТЕКТИВ»

Невероятно, но фантастическое по прозорливости решение уже было опубликовано в… 1848 году! Речь о поэме «Эврика», написанной американским прозаиком и поэтом Эдгаром Алланом По и изданной на его средства тиражом 500 экземпляров. Родоначальник нескольких литературных жанров, оказавший огромное влияние на американскую (и не только) литературу, интересовался астрономией и космологией настолько, что посвятил вопросам мироздания свою главную книгу. Высказывая крамольные с точки зрения науки идеи, По и не рассчитывал встретить понимание, но был убеждён, что когда-нибудь, через много-много лет, их оценят по достоинству.

А оценить было что! За длинной и путаной метафизикой пряталась стройная картина эволюционирующей Вселенной. Одно перечисление революционных идей автора вызывает не просто восхищение, а суеверный страх — По явно что-то знал! Судите сами: взрывное рождение Вселенной из начального сверхкомпактного состояния, крупномасштабная изотропность (то есть однородность), силы отталкивания, существовавшие на ранних стадиях развития, — да ведь это постулаты космогонии начала XXI века! В числе озарений Эдгара По и решение фотометрического парадокса, к которому учёные пришли позже. Но прозаическая поэма и научная теория — вещи разные, поэтому учёные-современники просто не заметили гениальные догадки Эдгара По. Лишь столетие спустя такие корифеи, как АРТУР ЭДДИНГТОН И АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН, воздали должное «Эврике», признав её «очень красивым достижением удивительно независимого ума», а в 1994 году итальянский астроном АЛЬБЕРТО КАППИ написал работу, посвящённую научной составляющей поэмы в прозе.

Опередил учёных Э А П. В поэме «Эврика» он предложил своё видение эволюции Вселенной и соответствующее решение фотометрического парадокса.

КАК РЕШИТЬ ПАРАДОКС?

Возраст Вселенной и скорость света — конечные величины. От границ наблюдаемого космоса свет дойдёт до нас спустя 13,7 млрд лет от рождения Вселенной. Звёзды образовались через 200 млн лет после Большого взрыва, поэтому свет от очень далёких звёзд пока не успел до нас дойти. Это рассуждение не противоречит безграничности Вселенной: конечна только та часть её, которая доступна наблюдениям (из-за ограничения скорости света).

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

Работа немецкого астронома Иоганна фон Медлера в определённой степени повторила судьбу «Эврики», и только поддержка авторитетнейшего учёного Уильяма Томсона (лорда Кельвина) заставила научное сообщество обратить внимание на выводы Медлера. В 1861 году, пребывая в должности профессора астрономии российского Императорского Дерптского университета (ныне Университет Тарту, Эстония), он писал: «Скорость света конечна; конечное время прошло от начала Творения до наших дней, и мы, следовательно, можем наблюдать небесные тела только до расстояния, которое свет прошёл в течение этого конечного времени… Вместо того чтобы говорить, что свет с этих расстояний не дошёл до нас, надо говорить, что он ещё не дошёл до нас».

В 1901 году Уильям Томсон, первый в истории учёный, получивший право заседать в палате лордов британского парламента, математически обосновал теорию Медлера. Его вывод: с учётом ограниченности скорости света излучение отдалённых звёзд ещё не успело достичь Земли. Чтобы парадокс Шезо — Ольберса был возможен (то есть чтобы небо было залито ярчайшим светом), возраст Вселенной должен превышать… триллионы лет! Только тогда свет от мириад далёких звёзд успеет достигнуть Солнечной системы.

По большому счёту мы живём внутри циклопической машины времени. Тёмное ночное небо — это картинки далёкого прошлого, послание из тех времён, когда ещё не было ни звёзд, ни галактик.

Ведь даже Солнце мы видим таким, каким оно было 8 минут назад. Тех солнц, свет которых падает на нашу планету, слишком мало, чтобы залить небосвод нестерпимым сиянием. Только сейчас, через 13,4 миллиарда лет, мы увидели в созвездии Большой Медведицы галактику GN-z11. Мы наблюдаем её такой, какой она была всего через 400 миллионов лет после Большого взрыва, во времена младенчества Вселенной. Возможно, протогалактика UDFj-39546284 в созвездии Печь, обнаруженная в 2011 году в результате обработки результатов уникальной программы Hubble Ultra Deep Field (2003–2004), — ещё более удалённый объект, который мы видим в состоянии, соответствующем 380 миллионам лет после Большого взрыва.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Есть ли что-нибудь ещё дальше? Конечно. Те же галактики-«дальнобойщики» отстояли от нас на гигантское расстояние 13,5 миллиарда лет — за это время много воды утекло, и рекордсмены уже успели прилично «убежать». Так, удалённость GN-z11 в настоящий момент оценивается в 32 миллиарда световых лет (с учётом космологического расширения), и наши далёкие потомки при всём желании увидеть её свет уже не смогут.

Свой вклад в затемнение неба вносит красное смещение — эффект, связанный с расширением Вселенной: спектр излучения удаляющихся объектов сдвигается в длинноволновую область, и чем быстрее «убегает» звезда, тем краснее кажется. Когда механику красного смещения прояснили, возник вопрос: а не оно и виновно в фотометрическом парадоксе? Спектр большинства галактик настолько сильно смещён в инфракрасную область, что они становятся невидимыми. Но как показали расчёты, роль красного смещения не столь велика и не превышает трети от значения для стационарной Вселенной.

Интереснее другой результат, основанный на законе Хаббла (он связывает расстояние до объекта со скоростью его удаления): если галактика находится на расстоянии радиуса Хаббла (примерно 13,8 миллиарда световых лет), то скорость её удаления равна скорости света, а излучение ослаблено до нуля. Этот радиус называется космологическим горизонтом, и всё, что находится за ним, для нас недоступно. В далёком-далёком будущем, когда по причине расширения Вселенной за него перевалит большинство видимых ныне объектов, небо почернеет полностью. Впрочем, наши потомки обязательно что-нибудь придумают, чтобы сохранить звёздные россыпи в ночи.