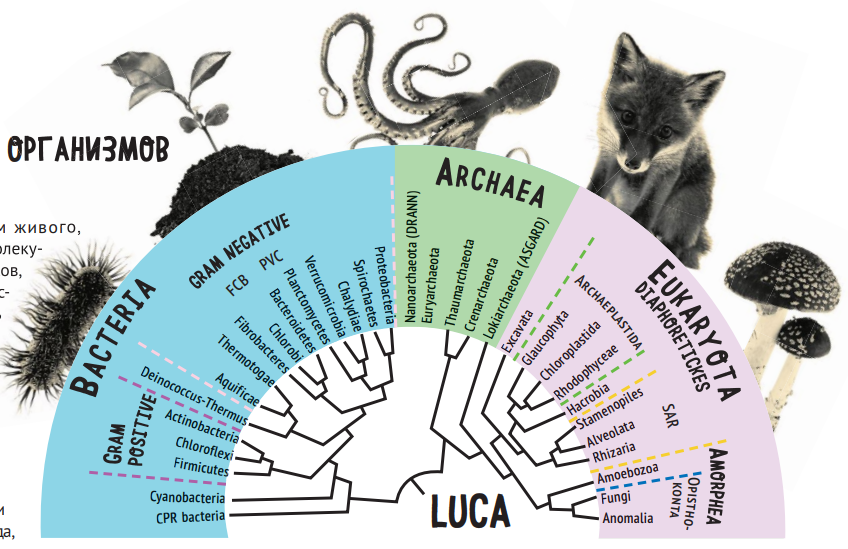

Помните империи клеточных и неклеточных, царства бактерий, растений, грибов, простейших из школьных учебников? Так вот, почти никого из них сейчас уже не осталось. Систематика организмов последние двадцать лет основывается главным образом на данных молекулярной биологии, а на сравнении внешнего и внутреннего строения органов и органелл — в гораздо меньшей мере.

Что проще запоминать: бессмысленные наборы букв, отдельные слова или предложения с чёткой грамматической структурой? Конечно предложения! Когда информация сгруппирована в смысловые блоки по какому-то общему, применимому для всех признаку, работать с ней гораздо легче. Это первая причина, по которой люди стараются разработать чёткую классификацию живых организмов. Вторая — учёные хотят понять, кто от кого произошёл. Узнать это непросто: большинство предков тех или иных групп уже вымерли, а дальние родственники могут быть более похожими, чем близкие, потому что живут в одинаковых условиях (это называется конвергенция). Поэтому при классификации организмов — отнесении их к той или иной группе — необходимо учитывать сразу множество признаков этих организмов и факторов, способных внести ошибку в результаты.

ОТЦЫ СИСТЕМАТИКИ

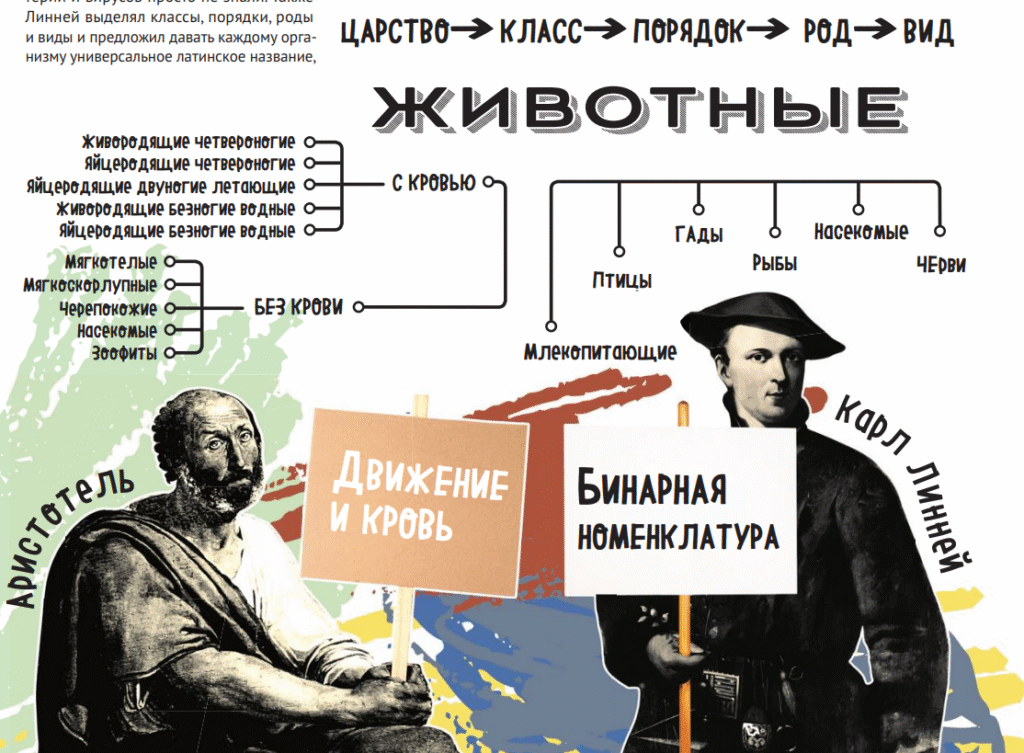

Первые известные нам попытки классифицировать живое, как водится, предпринимали древние греки. А, отец чуть ли не всех наук (и это не преувеличение), разделял все природные объекты на минералы, растения, неподвижных животных, животных без крови и животных с кровью. Впрочем, в дошедших до нас трудах его авторства нет чётко прописанного родословного древа. Для отнесения объекта к той или иной группе Аристотель использовал как минимум два признака: способность двигаться и наличие крови.

После Аристотеля принципиально новые схемы классификации появились уже только в XVIII веке. Наиболее полную создал шведский ботаник К Л. Он предложил делить всех на три царства: животные, растения и минералы. Грибы тогда относили к растениям, а про бактерий и вирусов просто не знали. Также Линней выделял классы, порядки, роды и виды и предложил давать каждому организму универсальное латинское название, чтобы учёный, на каком бы языке он ни говорил, знал, с кем имеет дело, и не путался в тонкостях перевода. Название это, по задумке Линнея, должно состоять из двух слов: «имени» рода (всегда с большой буквы) и видового эпитета (всегда с маленькой). Например, видовое наименование обыкновенной кукушки — Cuculus canorus. Она относится к роду кукушек (Cuculus), а canorus означает «мелодичный». Помимо обыкновенной кукушки есть ещё глухая, малая, бородатая и многие другие. Все они Cuculus, но с разными прилагательными: optatus, poliocephalus, vagans соответственно.

Латинские названия выделяются курсивом и лежат в основе биноминальной (бинарной, биномиальной) номенклатуры. Этим нововведением Линнея пользуются до сих пор, но сама «система природы», которую он составил, за триста лет претерпела значительные изменения. Были открыты новые крупные группы организмов. Почти все они видны только в микроскоп, и в повседневной жизни мы с ними редко сталкиваемся. Но именно их обнаружение не раз уточняло и даже переворачивало систематику.

Линней для построения классификаций пользовался в основном внешними признаками и считал, что для выделения одних групп надо пользоваться одними признаками, а для выделения иных можно брать совсем другие характеристики. Плюс к тому шведский ботаник не признавал идеи эволюции (честно говоря, к тому моменту они и не были должным образом сформулированы), поэтому его «система природы» была искусственной — слабо отражала родственные связи между организмами и не всегда выделяла действительно важные вещи.

КОРНИ, ВЕТВИ И УЗЛЫ

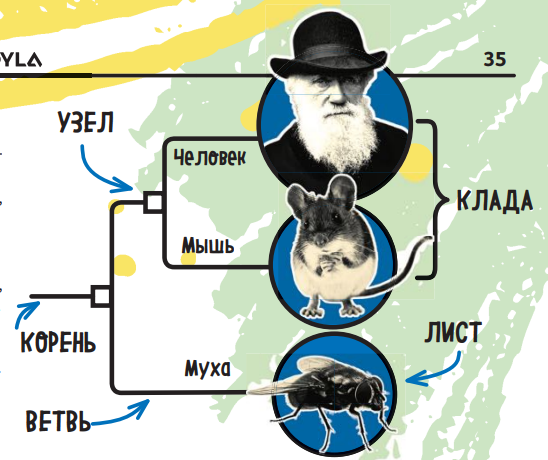

Постепенно классификации стали всё больше учитывать эволюцию и родственные отношения организмов. Появились чёткие закономерности, по которым они строятся, не зависящие от того, о ком идёт речь — о растениях, грибах, бактериях или о ком-то ещё. У большинства древ есть начало — корень. От него отходят ветви. В идеале каждая ветвь делится на две, и такое деление может произойти несколько раз, то есть ветви могут быть первого, второго, третьего, четвёртого и даже более высоких порядков. Место ветвления называется узлом, а все ветви, вышедшие из этого узла, — кладой. Направление систематики, в рамках которого создаются такие строгие однозначные деревья, называется кладистикой. Сейчас это одна из наиболее популярных ветвей систематики.

СРАВНЕНИЕ МОЛЕКУЛ

До появления молекулярной биологии и развития её методов сходства и различия организмов определяли по внешнему и внутреннему строению органов и тканей, а если существа одноклеточные — по набору и устройству органелл. Большое значение придавали типу питания — тому, из каких веществ организм берёт энергию, какие биохимические пути при этом задействует, и так далее. Когда чтение последовательностей нуклеотидов ДНК и РНК (это называется секвенирование) стало достаточно быстрым и дешёвым, чтобы проводить его за считаные недели или даже дни, систематики стали сравнивать и эти показатели. Поскольку в основном именно гены определяют, как устроен и как выглядит тот или иной организм, их секвенирование способно многое рассказать о родстве и эволюции — в том числе скрытых сходств и различий, которые из-за влияния внешней среды перестали быть видны.

Сравнивать имеет смысл гены, которые есть в наличии у всех или почти у всех представителей систематической группы. Как правило, эти гены кодируют белки, участвующие в жизненно важных процессах — дыхания, фотосинтеза, синтеза белка и других.

Человек и мышь принадлежат к одной кладе, у них был общий предок (в узле). Но у общего предка этих двоих был общий предок с мухой — узел левее. Корень — общий предок всех упомянутых.

МНОГИЕ МУТАЦИИ В ТАКИХ ГЕНАХ И ИЗМЕНЕНИЯ В КОДИРУЕМЫХ ИМИ БЕЛКАХ СМЕРТИ ПОДОБНЫ, ПОЭТОМУ ОНИ ОСТАЮТСЯ В ГЕНОФОНДЕ РЕДКО: БОЛЬШИНСТВО МУТАНТОВ ПОГИБАЕТ. У ТЕХ, КТО ОСТАЛСЯ, МУТАЦИИ БЕЗОБИДНЫЕ.

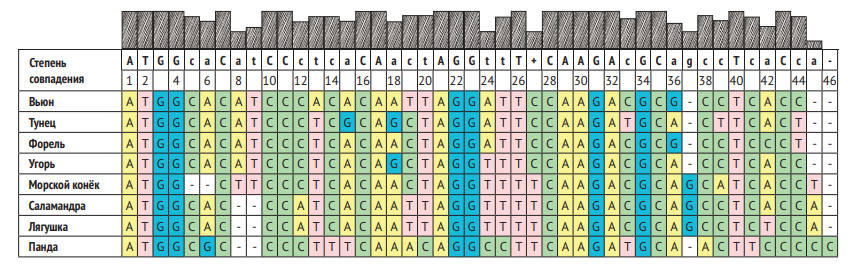

Одноимённые гены у разных организмов могут быть разной длины, и это имеет смысл учитывать. Последовательности нуклеотидов в ДНК или РНК и последовательности аминокислот в белках у сравниваемых организмов сопоставляются так, чтобы наименее изменчивые (а следовательно, наиболее сходные) в плане строения участки оказывались друг под другом.

МНОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДНК

Выравнивание последовательностей ДНК: A, T, G, C обозначают нуклеотиды аденин, тимин, гуанин, цитозин соответственно. Размер букв в самой верхней (чёрно-белой) строке указывает на их встречаемость, степень совпадения у сравниваемых организмов: чем крупнее буква, тем чаще встречается «одноимённый» нуклеотид.

МНОЖЕСТВЕННЫМ ВЫРАВНИВАНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО УЧИТЫВАЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗВЕНЬЕВ В ОДНОИМЁННЫХ МОЛЕКУЛАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ

ОБЩЕЕ ДРЕВО ДЛЯ ВСЕХ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

В одной из первых систем живого, построенных на основании молекулярно-биологических признаков, в качестве главного признака использовали последовательность рибосомной РНК 18S (рибосомы есть у всех, их строение во многом унифицировано). Первая молекулярная филогения (эволюционное древо живых организмов) была построена в 1988 году сотрудниками Индианского университета именно на основании этой последовательности. Правда, она включала только животных.

СИСТЕМАТИКА ЭУКАРИОТ

Одна особенность строения клеток оказалась важнее всех остальных. Это наличие ядра. Тех, кто его не имеет, называют прокариотами (доядерными), кто имеет — эукариотами (ядерными). К прокариотам относят бактерий и архей. Археи также могут быть вам знакомы под именем архебактерий. Оба названия неудачные. Во-первых, эти организмы не бактерии, а во-вторых, они, видимо, не старше бактерий, так что приставка «архе-» (то есть «древний») к ним не вполне применима. В любом случае у бактерий, эукариот и архей был общий предок. Его принято называть LUCA — last universal common ancestor.

Выделять виды у архей и бактерий сложно, потому что они фактически свободно обмениваются генетическим материалом, а классическое определение вида такой обмен запрещает. К тому же своя рубашка ближе к телу, так что нам, конечно, интереснее эукариоты: кто кому приходится бабушкой, а кто — седьмой водой на киселе.

Долгое время среди эукариот выделяли три царства: животные, грибы и растения. К ним относили многоклеточные организмы. А была ещё группа одноклеточных неопределённого статуса — протисты. Их в школе обычно изучают и в рамках зоологии, и в рамках ботаники, поскольку такие существа часто обладают признаками представителей нескольких царств одновременно. Например, эвглена зелёная на свету фотосинтезирует (как растения), а в остальное время питается готовыми органическими веществами (как животные и грибы).

Английский биолог Томас Кавалье — Смит разрешил проблему классификации большинства таких организмов. Он детально изучил строение множества протистов и происхождение их органелл. На основании полученных им самим и уже имевшихся данных в 1981 году Кавалье-Смит выделил новое царство — хромисты (Chromista). Это организмы, в чьих пластидах содержатся хлорофиллы типов а и с. Впрочем, в группу попали не только «цветные» существа вроде бурых водорослей и диатомовых, но и оомицеты (в школе обычно их рассматривают в составе грибов) и криптомонады (зачастую кроме фотосинтеза умеющие питаться гетеротрофно).

Сейчас от группы хромистов многие снова хотят отказаться, но её появление создало прецедент: эукариот начали активно классифицировать по органеллам и их происхождению. Почти каждый год число и состав таких групп пересматривают. От прежних царств почти ничего не осталось: их всех, кроме животных, разбили на части и ввели в разные супергруппы. Да и вообще, слово «царство» лучше больше не использовать. В 2018–2019 годах обоснованным считают существование таких супергрупп: Archaeplastida, Hacrobia, SAR (Stramenopiles + Alveolata + Rhizaria), Discoba, Loukozoa, Amoebozoa, Opisthokonta и Hemimastigophora. Они выделяются на основании строения внутренних мембран митохондрий, числа, расположения и морфологии жгутиков и количества мембран у их пластид. Про пластиды — отдельный разговор.

У эвглены есть хлоропласт и светочувствительный глазок, помогающий искать наиболее подходящие для фотосинтеза (то есть самые освещённые) места. Однако называть этот организм водорослью или просто растением неверно. От животных они тоже довольно далеки.

КАК ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛИ ПЛАСТИДЫ?

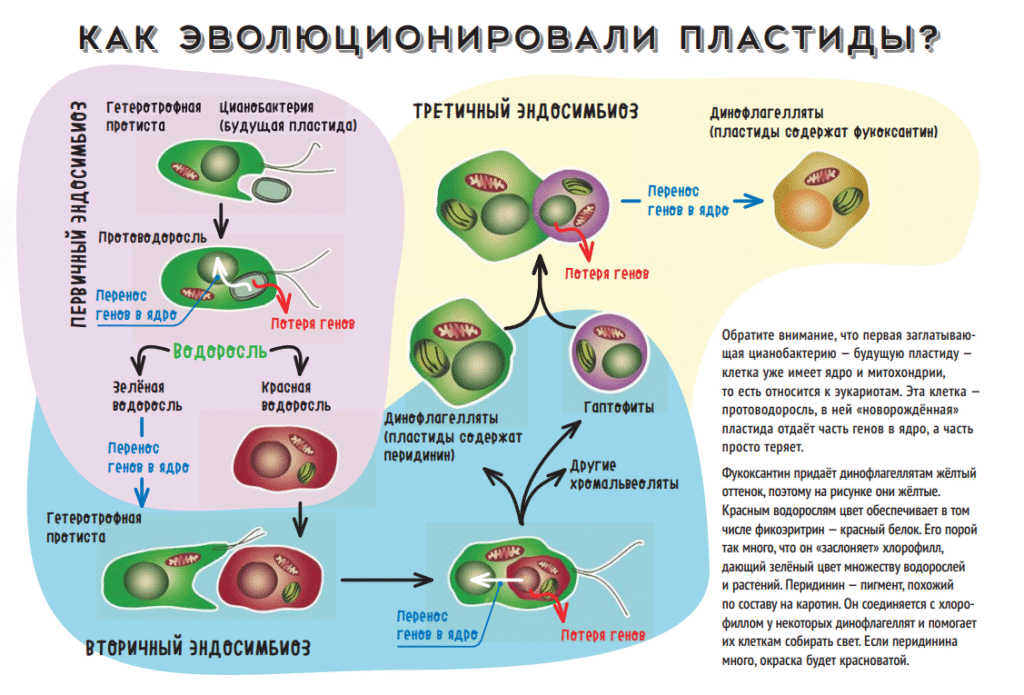

Обратите внимание, что первая заглатывающая цианобактерию — будущую пластиду — клетка уже имеет ядро и митохондрии, то есть относится к эукариотам. Эта клетка — протоводоросль, в ней «новорождённая» пластида отдаёт часть генов в ядро, а часть просто теряет. Фукоксантин придаёт динофлагеллятам жёлтый оттенок, поэтому на рисунке они жёлтые. Красным водорослям цвет обеспечивает в том числе фикоэритрин — красный белок. Его порой так много, что он «заслоняет» хлорофилл, дающий зелёный цвет множеству водорослей и растений. Перидинин — пигмент, похожий по составу на каротин. Он соединяется с хлорофиллом у некоторых динофлагеллят и помогает их клеткам собирать свет. Если перидинина много, окраска будет красноватой.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПЛАСТИДЫ

Мы привыкли к тому, что митохондрии и пластиды — двумембранные органеллы, то есть у них есть внешняя и внутренняя мембраны. Но электронная микроскопия показала, что это верно не для всех групп организмов. У кое-чьих пластид не две мембраны, а больше — три или даже четыре. «Лишние» мембраны появились в результате вторичного и третичного эндосимбиоза.

Симбиоз — это взаимовыгодное сожительство организмов разных видов, а приставка «эндо-» означает, что один организм обитает внутри другого. Изначально и митохондрии, и пластиды были свободноживущими прокариотами. (Предки хлоропластов были очень близки к цианобактериям.) Потом их съели другие клетки, но будущие органеллы не погибли, а продолжили работать, хотя часть своих генов каким-то образом передали в ядро.

В предельном варианте митохондрии все гены отдали ядру, стали митосомами и разучились нормально дышать с использованием кислорода. С пластидами такого, кажется, не происходит. Но они в каком-то смысле ценнее митохондрий, поскольку большинство из них самостоятельно производит органические соединения. Поэтому неудивительно, что организмы, сумевшие заполучить пластиды (например, зелёные и красные водоросли), время от времени тоже кто-то глотал. Тогда бывшие хозяева пластид сами становились эндосимбионтами и редуцировались до мембраны и пространства между нею и бывшей наружной мембраной пластиды. Подобный фокус провернули предки хромальвеолят. Часть этих хромальвеолят, в свою очередь, съели определённые динофлагелляты. То есть внутри последних находятся уже третичные эндосимбионты.

Здесь важно помнить, что и первичный, и вторичный, и третичный эндосимбиозы могли возникать несколько раз независимо. Поэтому организмы с пластидами относятся к совершенно разным супергруппам.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Сколько нового по сравнению с привычной классификацией организмов! И это мы ещё не опускались ниже уровня царства и вообще не поговорили про себя любимых — животных. Как связать уже имеющиеся знания с новыми, как переделать одно в другое?

К сожалению, никак. Новая и старая классификации построены на совершенно разных принципах. Ещё раз повторим: теперь организмы классифицируются на основе последовательностей их ключевых генов (лучше не одного гена, а нескольких); по наличию или отсутствию ядра; по числу, расположению и строению жгутиков; по наличию пластид и числу мембран у них; в меньшей степени — по типу питания. Число клеток практически не имеет значения, как и то, потерял ли организм какие-то из признаков, — главное, что они были.