В одном из прошлых номеров мы выяснили, что муравьиный алгоритм поиска пищи используется для создания маршрутов транспорта. У природы в запасе ещё много интересных алгоритмов, которые нашли неожиданное применение. В этот раз мы узнаем, как птицы помогли создателям «Властелина колец» сэкономить деньги, рыбы вдохновили на создание безопасного транспорта, а пчёлы — проектировать марсоходы. Обо всём по порядку.

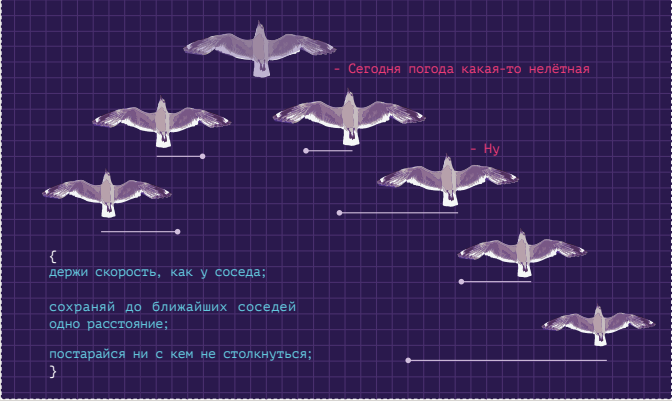

Важные птицы Удивительно, что птицы, летая большими стаями, почти никогда не сталкиваются в воздухе друг с другом. Полёт стаи выглядит плавным и стройным, будто кто-то управляет её движением. Казалось бы, стаей руководит вожак, но у многих видов птиц его нет. В чём же секрет слаженного движения птиц? Оказывается, достаточно, чтобы каждый член стаи выполнял простые правила, который впервые определил Крейг Рейнольд, специалист по компьютерной анимации. В 1986 году после долгих наблюдений за птицами он создал программу «Птицоид», имитирующую птичий полёт. Рейнольд запрограммировал персонажей действовать, согласно алгоритму «держи скорость, как у соседа», «сохраняй до ближайших соседей одно расстояние», «постарайся ни с кем не столкнуться». Результат был впечатляющим. Стая на экране выглядела, как настоящая: персонажи хаотично двигались, уходили от столкновений, сбивались в группы. Простой алгоритм поведения, взятый из живой природы, показал, что можно сделать движение искусственных объектов согласованным без контроля со стороны. Сегодня алгоритм птичьей стаи помогает учёным координировать движение роботов в группе. Программа MASSIVE, потомок «Птицоида», используется в киноиндустрии для создания массовых сцен. Для каждого персонажа сцены задаются отдельные правила поведения — изменённый «птичий» алгоритм, благодаря чему события на экране выглядят правдоподобно. Например, орки в фильме «Властелин колец» следовали правилам «будь ближе к другим оркам», «старайся не натыкаться на других орков», «иди вместе со всеми», «увидишь человека — заруби его». MASSIVE использовалась в создании фильмов «Хоббит», «Аватар», «300 спартанцев», «Пираты Карибского моря» и многих других. Представьте, сколько денег было сэкономлено на массовке.

Как рыба в воде Ещё один пример отлаженности действий — рыбьи косяки, способные вмиг изменить направление движения. Косяк движется настолько синхронно, что некоторые хищники предпочитают проплыть мимо, думая, что это одна огромная рыба. Причина тому — система рецепторов, проходящая через тело как ряд чешуек, так называемая «боковая линия», которая помогает рыбе мгновенно ощущать все движения воды вокруг. Рыбий «кодекс поведения» вдохновил автомобильную фирму Nissan на создание группы роботов EPORO. Каждый робот из группы имеет специальный сенсор — лазерный дальнометр, имитирующий боковую линию рыб. EPORO обмениваются друг с другом по беспроводной сети информацией, необходимой для безопасного совместного движения. Пока EPORO — модельный объект. На его основе учёные из Nissan надеются создать безопасный автомобиль, который мог бы, избегая столкновений и огибая препятствия, двигаться в общем потоке. Такому автомобилю не будут нужны ни светофоры, ни дорожная разметка, ни…водитель.

АЛГОРИТМ ДВИЖЕНИЯ РЫБЬЕГО КОСЯКА ЧЕМ-ТО ПОХОЖ НА ПРАВИЛА ПТИЧЬЕЙ СТАИ

Интересно, что подобный алгоритм поведения используют водители транспорта: замедляются, когда впереди чья-то машина, и ускоряются, когда кто-то может врезаться сзади.

Законы пчелиного роя

Не зря говорят «трудится, как пчёлка»: эти летающие насекомые постоянно находятся в поиске богатых нектаром участков и для этого даже выработали особый алгоритм, состоящий из разведки местности, для сравнения участков друг с другом и определения лучшего. Пчёлы-разведчицы вылетают из улья на поиски нектара в случайном направлении. Вернувшись, они «пчелиным танцем» сообщают сёстрам, где и сколько нектара нашли. После этого на указанные участки отправляются другие пчёлы, причём, чем больше нектара пообещали разведчицы, тем больше туда отправится пчёл. Порядки в улье демократичные: если три разведчицы настаивают, что пища находится на западе, а двое утверждают, что на востоке, пчёлы прислушаются к большинству. Так, «прочёсывая» местность вокруг улья, пчёлы со временем находят самые «вкусные» места. Алгоритм пчелиного роя насколько эффективен, что может быть использован для поиска объекта в незнакомой местности. Например, роботы, оснащённые «интеллектом пчелиного роя», камерами и датчиками, могут искать залежи полезных ископаемых, находить пострадавших от стихийных бедствий, выявлять утечку радиации. Словом, решать задачи в условиях, где небезопасно быть человеку. Роботы распределяются по всей территории, исследуют её с помощью видеокамер, каждый из них действует, согласно информации, полученной от других роботов — «я был там, ничего не нашёл, ищи в другом месте». Человеку-оператору достаточно ограничить зону поиска, всё остальное роботы сделают сами.

А что насчёт человека? Google сортирует страницы в порядке убывания их популярности. Когда пользователь просматривает страницу, это как бы «даёт очко» в её пользу в рейтинге интернет-страниц.

Командный дух

Вспомните рой муравьёв: каждый муравей устроен просто, но вместе они строят целые города. Один муравей может выбрать неправильное решение, например, слишком долгий путь к пище. Но благодаря общению, колония находит лучшее решение — самый короткий путь к пище. Муравьи, пчёлы, рыбы и птицы в отдельности достаточно просты и могут ошибаться, но в союзе, работая одной командой, находят решение проблемы наилучшим способом — те самые алгоритмы. На их основе развивается целое направление — групповая робототехника. Каждого члена группы отличает простота, которая снижает стоимость конструкции. Нагрузка разделяется между отдельными роботами. Но самый главный плюс — гибкость системы: её работоспособность не зависит от «самочувствия» центрального робота. К тому же в случае поломки одного робота его место заняли бы другие.

Каждый шаг марсохода требует подробных инструкций учёных. В результате за 24 часа он проходит в среднем 100 метров. Это как исследовать Землю, передвигаясь в день на расстояние футбольного поля! Учёные думают над созданием группы роботов, которая обеспечила бы больший охват поверхности Марса и, благодаря «живым» алгоритмам, позволила бы проводить исследования без непрерывного потока инструкций с Земли. «Википедия» — энциклопедия, которую делают всем миром: миллионы статей обо всём на свете более чем на двухстах языках! Один человек может что-то не знать, но все вместе мы обладаем гигантским багажом знаний. Главный урок алгоритмов животных: если каждый будет следовать простым правилам, каким бы ни был слабым, вместе можно сделать очень много. Простые вещи невероятно важны: если каждый будет выбрасывать мусор в урну, город сразу станет намного чище. Это тот случай, когда мелочи имеют значение.

Собака раньше была волком, овца — горным бараном, а лошадь — животным под названием тарпан. Как тузики, мурки и актойнаки стали домашними?

Постепенно. И очень давно. Самым первым другом человека (домашним животным) стала собака (может, поэтому она — самая верная?). Новые исследования говорят, что случилось это аж 33 тысячи лет назад, старые — 26 тысяч. В любом случае — в те далёкие времена наши предки ещё рисовали на скалах и охотились на мамонтов. Ели их, а кости выбрасывали. А где кости, там, конечно, и хищники. Прежде всего, волки. Их всегда много и они не такие одиночки, как, например, медведи. Неужели люди не прогоняли их, ведь они опасны? Прогоняли. А потом волки поняли — не будут вредить людям — получат вкусные кости. Но и люди поняли: не будут прогонять волков — получат защиту от пещерных медведей и саблезубых кошек. А ещё помощников в охоте. Дружба началась. Только волки ещё долго не будут похожи на сегодняшних терьеров, далматинцев и пуделей.

Волки оставались волками. А многие учёные считают, что заодно и шакалами, и так называемыми прасобаками (которые сегодня уже вымерли). То есть нынешние шарики и тузики — это не только бывшие серые разбойники (волки), но и, возможно, смесь других животных. Первые волки прибились к людям в Юго-Восточной Азии, постепенно распространились на Ближний Восток (в него входит Саудовская Аравия, Египет, Ирак, Иран, Турция, Пакистан и Афганистан),Африку, Европу, а потом и по всему миру. То были уже не волки, но еще не собаки. Хотя нет, не так. Де-юре (формально, то есть только внешне и по строению тела) — это были волки, а де-факто (по факту — по своему поведению) — собаки. Как биологический вид собаки появились лишь около 12–15 тысяч лет назад. Когда от охоты и сбора ягод, кореньев и грибов наши предки перешли к так называемому производящему хозяйству — разведению скота и земледелию. На породы собаки стали делиться и того позже — примерно 4 тысячи лет назад. Салюки или персидская борзая считается одной из самых древних пород. А, может, и самая. Она появилась, вероятно, уже 5500 лет назад. Такие крупные собаки помогали людям охотиться, а вот мелких, как считают учёные, разводили, чтобы… съесть.

Овца. Второе одомашненное животное. Её приручили около 12 тысяч лет назад в Юго-Западной Азии ради мяса и шерсти (из которой делали ткань для одежды). А предком её был дикий горный баран с музыкальным названием муфлон. На пухлую, кучерявую овцу он не похож. Это вполне себе поджарый (худой) зверь с короткой шерстью рыжего цвета и огромными загнутыми рогами. Разве что характер «овечий»: муфлон — тот ещё трус. Поймать его очень сложно. И как только это удалось нашим предкам!

Свинью начали одомашнивать около 11 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Впрочем, тогда это была ещё не свинья, а кабан. Несмотря на злобный характер, эти животные давали не только мясо, но и шкуры, из которых делали, например, щиты для воинов, кости — для орудий труда и щетину — для кисточек. Тут было ради чего рисковать. Сегодня домашние свиньи — одни из самых многочисленных крупных млекопитающих (животных, которые вскармливают детёнышей молоком) на Земле. Их около миллиарда!

10 тысяч лет назад люди, жившие на территории современного Ирана (государства в Азии), взялись за непоседу-козу. Вернее, за её предка — бородатого козла или безоара. От домашней козы он отличается рыжеватым окрасом, короткой шерстью и длиннющими рогами. А ещё безоар — любитель есть по ночам. Именно в это время он отправляется на поиски сочной травы. Вообще же он неприхотлив, как и домашние козы, так что наши предки знали, что делают, одомашнивая этого зверя. Коза — источник мяса, шерсти и молока.

А вот от тура — первобытного дикого быка и предка коровы остались в прямом смысле слова рожки да ножки: он вымер. Считается, что последний тур скончался в 1627 году неподалёку от польского села Якторува — из-за болезни. А вообще туры погибли по вине человека — на них охотились. К счастью, они оставили нам потомков — коров. Возьми географическую карту, линейку и карандаш. Проведи линию от Алтая (который находится к северо-востоку от Казахстана и частично входит в него) до Индии, а от Индии до Передней Азии (территория современных Саудовской Аравии, Турции, Ирана, Афганистана и Пакистана), и снова до Алтая. У тебя получился треугольник. В этом треугольнике 10 тысяч лет назад и была одомашнена корова. Только на Алтае и в Передней Азии её предками были вымершие сегодня туры, а в Индии — дикие быки под названием зебу, которых одомашнили позже — 7 тысяч лет назад.

После того, как наши предки начали переходить к возделыванию земли и сеять зерно — его запасы нужно было где-то хранить, появились амбары (склады для хранения зерна). Понятно, что их сразу же облюбовали мыши, нанося огромный ущерб урожаю. На помощь людям пришли кошки — известные профессионалы по мышам. Да так там и остались — с людьми. Это случилось около 9500 лет назад на Ближнем Востоке. Вернее, тогда это были не совсем кошки, а их предки — ливийские буланые кошки. Они же — североафриканские степные. Они же — нубийские. Они же — пятнистые кошки. В отличие от других домашних животных, кошки, которые живут в наших домах сегодня (не считая породистых), почти не изменились с тех пор. Такие же полосатые и независимые.

Предками кур считаются дикие банкивские курицы, живущие сегодня в Южной и Юго-Восточной Азии. А поскольку живут они в самых настоящих джунглях — их ещё называют джунглевыми. Они легко приручаются, чем и воспользовались люди, населявшие территорию современной Индии и Юго-Восточной Азии 8 тысяч лет назад.

Предок лошади — вымершее животное под названием тарпан. Это был коренастый (крепкий) зверь невысокого роста, с длинной волнистой шерстью и короткой гривой. Укротители тарпана — ботайцы: народ, который представлял собой смешение средиземноморской (людей, пришедших со Средиземного моря), монголоидной и экваториальной (южной) расы. Поначалу, видимо, лошадь держали исключительно ради мяса и молока. Кстати, кумыс, который, как ты знаешь, делают из кобыльего молока — придумали, видимо, именно ботайцы. Так что это очень древний напиток. Позже лошадь стала помощницей по хозяйству, в охоте и на войне.

И, наконец, лошадь. И, конечно же, наш родной Казахстан. А знаешь, почему? Потому что, видимо, именно здесь (неподалёку от города Кокшетау) 6 тысяч лет назад и была одомашнена лошадь. Недаром конь — любимец казахов и один из символов нашей страны.

Домашний или ручной?

Тебе кажется, это одно и то же? Это не так. Можно приручить ворону, льва или, например, белого медведя, но нельзя сделать их домашними. Стать таковыми могут вообще лишь очень немногие звери. Кого только не пытались одомашнить наши предки за все время своего существования! Журавлей, антилоп, страусов, питонов, даже крокодилов. А в Античности (во времена цивилизации Древней Греции и Древнего Рима) и Средневековье (с конца V и до XVI века) в армиях разных стран держали специально обученных боевых слонов, которые перевозили воинов, грузы и наводили ужас на врага. А вспомни беркутов, которые издавна помогают казахам на охоте. Но приручить — не значит одомашнить.

Прирученные звери помогают человеку и не боятся его, а вот размножаться в неволе не могут. Домашние животные не только приносят потомство, но и часто уже не способны жить без помощи людей (хотя и далеко не все). Этим они и отличаются от прирученных. А ещё домашние питомцы не похожи внешне. Как правило, они крупнее, чем их дикие предки — изза того, что лучше питаются. Хотя иногда, наоборот, они становятся мельче (вспомни некоторые породы собак или, к примеру, пони). Сильно меняется окраска. Дикие звери вынуждены прятаться, а поэтому «сливаться» с природой. Домашним это не нужно. Они могут быть самых разных цветов и оттенков. А ещё у животных, обитающих рядом с человеком, часто… свисающие уши. Не заметил? Вспомни собак, свиней, коз, некоторые породы кошек. У диких, наоборот, уши всегда торчком. Потому что им всегда нужно быть начеку, и хорошо слышать: не крадётся ли по лесу медведь, не притаилась ли в норе мышка. Нашим домашним питомцам всё это без надобности. За что мы их и любим.