Человек — марафонец от рождения. Как использовать природный потенциал правильно: бегать утром или вечером? На сытый желудок или натощак? Как не повредить суставы? Поделимся советами, проверенными наукой

ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Официальный рекорд скорости человека — 44,7 км/ч. Его зафиксировали на Олимпийских играх 2009 года у Усэйна Болта во время стометровки. Средняя его скорость на дистанции получилась меньше — 37,6 км/ч.

Для животного мира это не так уж много. Гепард в погоне за добычей развивает скорость до 120 км/ч всего за несколько секунд. Неплохой показатель даже для современных автомобилей! Исход охоты решается молниеносно, правда, после этого хищнику приходится некоторое время приходить в себя — долго в таком темпе он бегать не может.

Тем не менее при определённых обстоятельствах человек может прийти к финишу быстрее других животных-бегунов. Выиграть ему помогает длинная дистанция. На забегах длиной в несколько десятков километров — например, при соревновании бегунов и всадников, которые проводятся в Уэльсе с 1980 года — легкоатлеты иногда побеждают.

Как это получается? Факторов много. Наверное, без всадников лошади двигались бы быстрее, но вряд ли всё время в нужную сторону. Только человек может приказать себе: «Я пробегу столько-то километров по такой-то трассе».

А у животных нет спортивных амбиций, для них бег — средство выживания. По собственной воле они бы вряд ли бежали полный марафон. Но дело не только в мотивации.

ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Тело человека неплохо приспособлено к бегу на длинные дистанции, пусть и не очень быстрому. Хотя у нас всего две конечности для опоры, площадь соприкосновения с поверхностью большая благодаря крупным стопам. Движения стабилизируются ягодичными мышцами — у нас они массивнее, чем у современных человекообразных обезьян. При беге помогает и строение позвоночника, и пропорции тела, и даже выйная связка на задней стороне шеи — она не позволяет голове заваливаться вперёд.

Безусловно, важна и «начинка» мышц. Мышечные волокна, задействованные при беге, не могут похвастаться выдающейся силой по меркам животного мира, зато они могут очень долго сокращаться без утомления. У гепардов и других спринтеров наоборот: велика доля мощных мышечных волокон и мал процент выносливых.

Главная мышца тела — сердце — у нас тоже не так проста. Левый желудочек сердца человека — с которого начинается раздача крови по всему телу — приспособлен к постоянным изменениям объёма, которые наблюдаются при умеренной, но длительной нагрузке. А вот у шимпанзе левый желудочек устроен так, что хорошо справляется с короткими сериями мощных сокращений, необходимых для быстрого разгона сердца и энергозатратной, но недолгой активности.

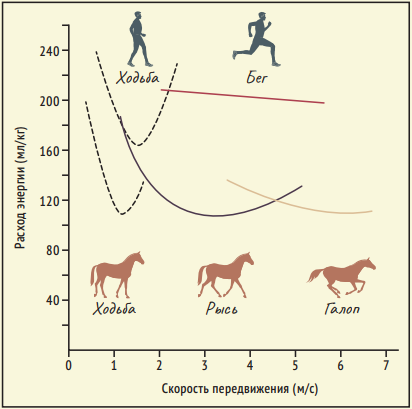

Строение сердца, скелетных мышц и костей человека делает его бег особенно экономичным. Это можно выразить в виде графика. Если посчитать, сколько энергии тратится за единицу расстояния в зависимости от скорости, станет видно, что для каждого способа передвижения есть оптимальная скорость. Если двигаться медленнее, тратится слишком много энергии, быстрее — тоже. Это справедливо для всех способов движения лошади и для ходьбы человека. А для человеческого бега — нет!

Парадокс: на преодоление одного километра мы тратим немного меньше энергии, если бежим быстрее. Да, человек не может охотиться, как гепард. Но может очень долго преследовать добычу и изводить её, заставляя тратить на перемещение как можно больше энергии. Так до сих пор делают некоторые традиционные племена.

Итак, неплохо бегать — у нас в крови. Но это не значит, что можно сразу мчаться куда глаза глядят. Хорошо бы сначала разобраться в мифах, которые окружают это занятие.

Левый желудочек сердца шимпанзе, человека с сидячим образом жизни и представителя центральноамериканского народа тараумара, которых считают лучшими бегунами на выносливость (но не на скорость)

МЫШЦЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ ПРИ БЕГЕ

ШИМПАНЗЕ

- Трапециевидная

- Атланто-ключичная

- Ромбовидная

- Ягодичная

- Икроножная

ЧЕЛОВЕК

У человека атланто-ключичная мышца исчезла, трапециевидная мышца стала длиннее, а ягодичная — шире и объёмнее

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ

Бег человека — это разновидность рыси, а галопа у него быть не может — разве что двигаться сразу на руках и ногах

БЕГОВЫЕ МИФЫ

МИФ: Бегать надо по утрам.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Выбирайте любое комфортное время.

Любые тренировки по возможности лучше проводить в то время, когда человеку морально проще всего на них выйти. Кто-то наиболее продуктивен в первой половине дня, кто-то — вечером. Исследование подростков-футболистов, проведённое сотрудниками Миланского университета, выявило, что у «сов» все физические показатели (сила, выносливость, ловкость) лучше на дневных и вечерних тренировках, а у «жаворонков» — на утренних.

Но даже совам стоит иногда разбавлять рутину утренней пробежкой. Для тренировки организма периодический контролируемый стресс полезен. Конечно, сразу после пробуждения не так-то просто включиться в работу. Температура тела понижена, кровообращение не успело «разогнаться» — поэтому нужна особенно тщательная разминка.

МИФ: Любой бег помогает похудеть.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Только умеренно интенсивный и достаточно длительный.

Масса нашего тела складывается в основном из массы воды и органических веществ — углеводов, белков, жиров. Долю воды можно снизить лишь незначительно, и хороших последствий для здоровья это не принесёт. Остаётся один вариант: браться за органику.

Тараумара выслеживают добычу по следам и много километров преследуют её, пока она не упадёт обессиленная. Такой метод называется «охотой настойчивостью».

Первый источник энергии для организма — углеводы. Чем интенсивнее физическая нагрузка, тем больше они «сгорают». Основные запасы углеводов хранятся в виде гликогена в мышцах и печени. Мышечные тратятся во время сокращения мышц, а запасы в печени служат источником энергии для всего тела. Их можно восполнить, плотно поев. Голодать для похудения не стоит: если мышцам будет не хватать углеводов, они начнут их производить из подручных ресурсов — белков, чаще всего из самих мышц. Это невыгодно: их долго и затратно наращивать, да и работоспособность мускулов падает.

Жиры начинают сгорать после того, как запасы углеводов потрачены, и только в том случае, если клеткам хватает кислорода на их сжигание. Это означает, что избавление от лишнего жира идёт эффективнее, когда пробежка длится как минимум полчаса, а во время неё вы можете свободно разговаривать или даже петь.

Велико искушение бегать на голодный желудок — чтобы «перепрыгнуть» от углеводов сразу к жирам. Но без углеводов не обойтись: они нужны не только мышцам, но и мозгу, сердцу и остальным внутренним органам.

Чем выше концентрация продуктов распада какого-либо вещества в крови, тем больше его тратится сейчас

МИФ: Бег вреден для суставов.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Нет, если тренироваться с умом.

При беге нога соприкасается с землёй примерно 90 раз в минуту, выдерживая в эти моменты нагрузку большую, чем вес тела. От подобного напряжения «устанет» любой материал. К счастью, у биологических объектов есть преимущество — они способны обновляться. А благодаря правильной технике бега и хорошей обуви удар стопы о землю можно смягчить. Чтобы нагрузка распределялась равномерно, необходимо во время бега ставить ступню чётко под туловище, а не впереди себя — иначе удар будет приходиться на ко лени. Корпус и шея должны образовывать одну прямую линию, иначе в местах «слома» нагрузка тоже будет повышенной. При этом не обязательно держаться строго горизонтально. Можно наклонить тело вперёд, как это делают спринтеры, однако назад его лучше не заваливать: тогда придётся преодолевать лишнее сопротивление воздуха.

По-настоящему важно укреплять мышцы ног, особенно стопы и голени. Для этого существуют специальные беговые упражнения (бег с высоким подниманием коленей, с захлёстом пятки, боком, на прямых ногах и так далее) и гимнастика для стоп (ходьба на носках, пятках, перекатом с пятки на носок, на внешней или внутренней стороне стопы). Выполнять их нужно регулярно — так же, как и растягивать после бега мышцы.

При хорошей форме даже пробег через всю Европу не навредит вашему бедренно-надколенниковому сочленению (это один из главных компонентов коленного сустава). Это показало МРТ исследование 20 мужчин и 2 женщин, преодолевших 4486 километров за 64 дня. Кроме специальной физической подготовки, понадобится и общая. Так что для того, чтобы стать хорошим бегуном, стоит попробовать и другие виды физической активности. Вам понадобятся не только мышцы ног, но и в целом крепкое тело.

ПРОВЕРЯЕМ ПОЗУ ПРИ БЕГЕ

ПЛЕЧИ: опущены, расслаблены

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА: туловище, шея и голова образуют одну прямую линию, можно нагнуться вперёд всем телом

ЛОДЫЖКА: немного согнута, отталкиваться ей

ПОДБОРОДОК: прямо, смотреть вперёд

КИСТИ: не сжимать в кулаки

РУКИ: не перекрещивать, двигать вдоль тела, угол в локтях около 90°

ПРИЗЕМЛЕНИЕ: стопу ставить под центр тяжести, лучше на переднюю часть, не на пятку, быстро отталкиваться от земли

МИФ: При плоскостопии бегать нельзя.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Всё зависит от степени плоскостопия и обуви.

Слишком низкий, плоский свод стопы — это чаще всего приобретённое состояние. Кто-то связывает его с тем, что современные дети мало двигаются, кто-то — с тем, что они рано начинают носить обувь. Хорошая новость: от плоскостопия, если оно не очень тяжёлое, можно избавиться тренировками — теми же упражнениями для мышц голени и стоп. А беговые кроссовки, в том числе детские, давно уже стали делать с учётом разной анатомии стопы и способов постановки ног. У многих моделей есть ортопедические стельки (а ещё их можно и нужно делать индивидуально на заказ) или даже амортизация на случай, если ноги бегуна не идеально подготовлены к нагрузкам.

МИФ: Чем быстрее стучит сердце — тем лучше.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Важно не переусердствовать.

Задача сердца — обеспечить приток крови ко всем нуждающимся частям тела. Представим, что нам нужно перекачать определённый объём жидкости за заданное время. У нас есть два насоса разного объёма.

Чтобы справиться с задачей, на один придётся нажимать гораздо чаще, чем на второй. Но рано или поздно мы дойдём до момента, когда увеличить число нажатий за единицу времени уже не получится.

Часто работая на максимальной интенсивности (при самом большом числе «нажатий на насос» из возможных), желудочки сердца не будут увеличиваться в объёме, но в попытках часто сокращаться их стенки будут расти в толщину. Возможности сердца в таком случае зайдут в тупик. В конечном счёте это может стать причиной сердечной недостаточности.

Поэтому нельзя всё время тренироваться с высоким пульсом. Необходимо вычислить или установить на практике с помощью специальных тестов свою максимальную частоту сердечных сокращений и большую часть пробежек проводить на такой интенсивности, когда пульс составляет 70–80 % от этого максимума. Если вы только начинаете, лучше уменьшить и это значение.

МИФ: Бегать можно без плана.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Как и в любом спорте, нужно соблюдать режим.

Чтобы овладеть каким-либо мастерством, нужно систематическое обучение. В этом мало кто сомневается. Но вот про бег почему-то часто думают, что им можно заниматься интуитивно — без подготовки и плана.

При любой физической нагрузке важно оставлять время на восстановление: именно во время него мышцы, в том числе и сердечная, развиваются. Бег вряд ли существенно увеличит массу мускулов, однако сделает сердце выносливым, если правильно тренироваться. У сердца вырастет объём — за одно сокращение оно сможет пустить в сосуды больше крови, а значит, будет биться реже и в покое, и при нагрузках.

Глюкоза используется для создания энергии, необходимой для сокращения мышц. Когда кислорода в мышечных волокнах недостаточно, там образуется молочная кислота. Она может превратиться обратно в глюкозу в печени или в мышцах, если там хватает кислорода. При постоянных высоких нагрузках молочная кислота не успевает перерабатываться.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕГА

- Улучшение концентрации, памяти и мотивации

- Увеличение мышечной силы

- Снижение уровня холестерина

- Укрепление иммунной системы

- Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

- Увеличение насыщения кислородом

- Контроль и потеря веса

- Укрепление суставов и костей

При постоянных чрезмерных нагрузках в мышцах накапливаются вещества, получившиеся при неполном сгорании углеводов — в том числе молочная кислота. Если мышцам хватает кислорода, она почти не образуется. А в ситуации, когда их постоянно избыточно нагружают, она, ко всему прочему, ещё и не успевает выводиться. Из-за этого мышцы болят.

Редкие нерегулярные тренировки, интенсивные и не очень, тоже приводят к подобному результату, потому что в таком режиме для организма почти любая физическая нагрузка непривычна. В итоге уровень стресса велик, организм работает на износ, и развития нет.

Но и абсолютное однообразие вредит — не стоит бегать на одинаковое расстояние с одной и той же скоростью. Так наступит привыкание, и ваша физическая подготовка замрёт на одном месте или даже начнёт ухудшаться.

Наиболее правильный вариант — чередовать простые пробежки со сложными и давать себе дни отдыха. Но не отдыхайте слишком много, чтобы восстановление не переходило в лень. Небольшой стресс полезен для развития организма, но его нужно дозировать. Иными словами, нужен тренировочный план. Помочь в его составлении может тренер. Он оценит ваш уровень подготовки, а ещё спросит о ваших целях. Это главная информация, от которой нужно отталкиваться.