Маленькие и незаметные для большинства людей части растений — споры и пыльцевые зёрна — не так просты, как кажутся на первый взгляд. По ним можно устанавливать родственные связи организмов, определять возраст горных пород, искать нефть и даже раскрывать преступления. Всё это обеспечивает палинология — наука, которая соотносит размеры и форму спор и пыльцевых зёрен с конкретными видами растений и окружающими их условиями.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Растения во многом непохожи на другие живые организмы. Одно из самых важных и заметных отличий — плотная оболочка из целлюлозы, окружающая растительную клетку. Именно её в своё время увидел в микроскоп Роберт Гук и решил, что эти стенки и есть клетки, а между ними пустота (позже оказалось, что это не так).

Клеточная стенка прочная и долговечная. Растения живут много дольше, чем животные, и за свою жизнь становятся свидетелями множества событий — некоторые оставляют на них свой отпечаток.

Удивительно, но показания о прошлом Земли и её составляющих чаще дают не массивные стволы деревьев и не твёрдые оболочки сухих плодов, а гораздо более мелкие пыльцевые зёрна. Они служат контейнерами для мужских половых клеток у всех семенных растений. Размер у них самый что ни на есть скромный (без микроскопа не разглядишь), а формы могут быть разными. Долгое хранение пыльцевым зёрнам обеспечивает покрытие из суперстойкой смеси биополимеров — спорополленина. Химический состав этого материала долгое время был неизвестен, поскольку спорополленин почти ни с чем не реагирует и разложить его на компоненты непросто. Но со временем учёным удалось выяснить, что в нём присутствуют поливиниловый спирт, фенилпропаноиды, жирные кислоты и ряд других органических веществ. Эта оболочка может оставаться целой миллионы лет, так что сохранились пыльцевые зёрна даже некоторых самых древних семенных растений.

Вещество это встречается не только в пыльце, но и в спорах. Впрочем, пыльцевое зерно — само спора, но чтобы это объяснить, придётся углубиться в дебри ботанических терминов. Скажем только, что и споры папоротников, хвощей и плаунов, и пыльцевые зёрна покрытосеменных (цветковых) и голосеменных (у них цветка нет) очень важны для геологии, палеонтологии, археологии и даже криминалистики — словом, для всех дисциплин, которые пытаются разобраться в прошлом.

О ЧАСТЯХ РАСТЕНИЙ

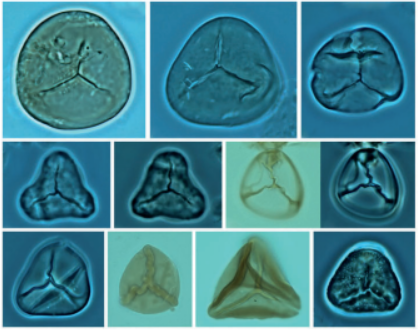

По форме и размеру пыльцы и спор можно определить, какому растению они принадлежат. Собственно, палинология обычно этим и занимается.

Части растений удивительно пластичны. Листья на верхних и нижних ветках одного и того же дерева могут разительно отличаться по форме в зависимости от того, насколько хорошо они освещены, обеспечены влагой и так далее. С пыльцой не так: она более-менее одинакова у всех представителей данного вида, а у близкородственных растений имеет похожие форму и размер. Это означает, что, зная облик пыльцы конкретных растений, мы можем определить, что водится (или водилось) в данной местности по относительно небольшому количеству спор или Составлены атласы пыльцы, где к каждому виду прилагается подробное описание его пыльцевого зерна, а к некоторым — ещё и фотография или рисунок. Конечно, гораздо проще определить видовой состав конкретного сообщества по макроскопическим частям растений. Так что палинология нужна скорее для оценки видового разнообразия прошлого. А учитывая, что оно зависит от климатических условий и «соседей», то по составу пыльцы и спор можно сделать ряд предположений о том, как в целом раньше выглядела эта локация, о её флоре и фауне.

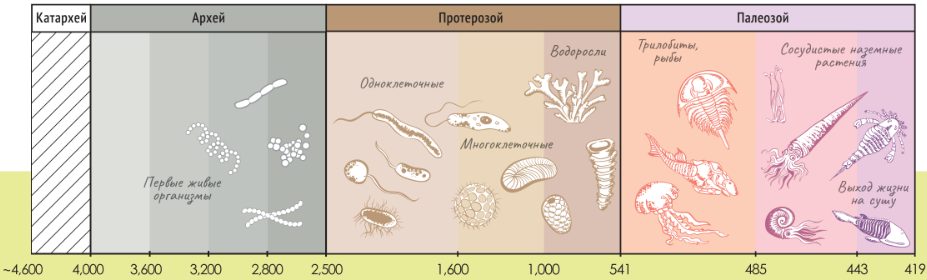

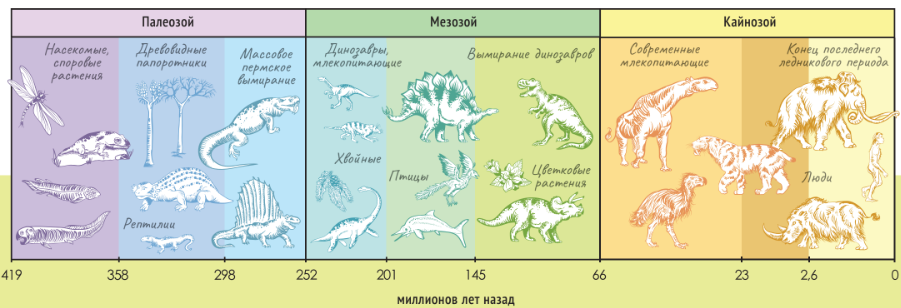

С изобретения микроскопа долгое время ботаники изучали пыльцу, только чтобы выявить детали полового размножения цветковых растений. Однако в 1880-х зоолог Филип Трибом обнаружил пыльцу сосны и ели на дне множества шведских озёр. Он решил, что это неспроста, и предложил рассматривать пыльцу в осадочных породах как один из типов палеонтологических остатков. С тех пор геологи и палеонтологи брали пробы пыльцы из самых разных геологических страт и известнейших объектов. Один из них — кратер Чиксулуб в Мексике. Это след от небесного тела (скорее всего, это был астероид), которое столкнулось с Землёй на рубеже мезозойской и кайнозойской эр чуть меньше 66 миллионов лет назад. Само столкновение, как считают многие учёные, привело к гибели динозавров и ряда других мезозойских живых организмов. Исследование 2019 года, в котором изучали споры и пыльцу с границ этого древнего объекта, показало, что в конце мелового периода — начале палеозоя на территории современной Мексики встречались и растения, типичные для горных лесов, и такие, которые предпочитают сухие пойменные тропические леса.

КЛИМАТ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Пыльца может передаваться от одного растения другому адресно (её переносят животные, например пчёлы), а может «полагаться на авось» — и тогда её разносят ветер, вода и другие неживые объекты. В таком случае множество пыльцевых зёрен теряется по дороге от цветка к цветку. Они оседают на почве, попадают в воду и оказываются на дне озёр и рек.

Организмы отмирают, водоёмы пересыхают, горные породы движутся, почва уходит под землю. Пыльца перемещается вместе с тем, на чём она когда-то осталась. Проходит время — тысячи, миллионы лет, образуются геологические пласты, и в каждом из них свой уникальный набор пыльцы. Ведь растения тоже меняются, и в разные периоды видовой состав флоры в конкретной местности неодинаков. Тем не менее геологи могут сопоставлять возраст пластов

породы из самых разных уголков мира, зная, какие растения существовали определённое количество миллионов лет назад, а каких тогда ещё не было.

Палеоцен-эоценовые споры и пыльца, найденные в кратере Чиксулуб, Мексика

ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА

Древняя пыльца, долгие годы пролежавшая в иле, торфе или других субстанциях, выглядит не так, как свежая. Чтобы понять, какой она была «при жизни», на заре развития палинологии учёные проводили обратные эксперименты: пыльцу и споры растений заранее известных видов сушили, мочили, помещали под высокое давление и разными другими способами имитировали её долгосрочное пребывание под водой, в торфе и прочих «условиях хранения». После этого они фиксировали, как то или иное воздействие (или целый их комплекс) отражается на пыльцевых зёрнах и спорах.

КАТАСТРОФЫ ПРОШЛОГО

Споры и пыльца для растений — средство полового размножения, а значит, при их образовании происходит мейоз. Этот тип деления клеток, как и другие, нарушается под действием радиации и других агентов, вызывающих мутации в ДНК. (По той же причине и люди, прошедшие лучевую терапию или попавшие в зону радиоактивного заражения, часто становятся бесплодными.)

Эта особенность мейоза позволила учёным в начале 2000-х предположить, что в истории Земли имела место как минимум одна длительная и сильная мутагенная бомбардировка. Она случилась в конце пермского периода, примерно 252 миллиона лет назад. Тогда, в период самого масштабного вымирания животных на Земле, озоновый слой атмосферы был истощён и через него проходило множество ультрафиолетовых лучей (конкретнее — UV-B). Ультрафиолет меняет структуру «кирпичиков» ДНК, в частности тимидина, в результате чего образуются лишние связи между парами нуклеотидов одной цепи и получаются «вредные» димеры. Это мешает правильному копированию ДНК и, как следствие, делению клеток, жизненно необходимому для животных. Так и определили одну из причин их вымирания.

Экологию доисторических растений в конкретной местности нужно знать, чтобы представлять себе местный климат в ту или иную эпоху. Организмы, обитающие недалеко от места падения Чиксулубского астероида, могли погибнуть от длительной непривычной температуры и влажности. Кроме того, климат во многом определяет тип и состав почвы и, что немаловажно, возможность образования тех или иных полезных ископаемых и их вероятный возраст. Поэтому при разведках потенциальных месторождений нефти, газа или угля собирают пробы грунта и породы с разной глубины в том числе затем, чтобы определить набор пыльцы и спор в них.

Гипотеза об ультрафиолете появилась, когда в отложениях конца пермского периода обнаружилась деформированная пыльца голосеменных. Их пыльцевые зёрна часто имеют две воздушные полости, способствующие переносу ветром. У многих образцов пермской пыльцы полостей не две, а три, четыре или даже больше, и ядер тоже не всегда правильное количество. Это означает, что при образовании пыльцевого зерна клетки разошлись не до конца. Чаще всего так бывает, потому что они не сумели образовать (а потом разрушить) пары хромосом в своём составе. Одна из причин нерасхождения хромосом — образование тимидиновых димеров. Ряд учёных предполагает, что ультрафиолет вообще делал целые леса из голосеменных (не обязательно хвойных) бесплодными, в результате чего видовое разнообразие растений в конце пермского периода катастрофически снизилось. Однако некоторые недавние работы опровергают эту точку зрения — кстати, тоже с помощью палинологии. В начале 2019 года исследователи из Германии и Италии выпустили статью, в которой утверждают: многие виды спор и пыльцы возрастом около 250 миллионов лет просто пока не найдены, так что их разнообразие (а значит, и число видов растений, которым они принадлежали) на границе перми и триаса было не таким скудным, как кажется. (Но вымирание животных в то время почти наверняка имело место.)

ПЕРМСКАЯ ОКАМЕНЕЛАЯ ПЫЛЬЦА

СОВРЕМЕННАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ОБЛУЧЁННАЯ СОСНОВАЯ ПЫЛЬЦА

Стадии развития женской шишки европейской стланиковой сосны (Pinus mugo) и её чешуй

Нормальное развитие (первые две) и нарушения развития женской шишки из-за действия разных доз ультрафиолета (последние три). Возраст всех шишек в этом ряду примерно одинаковый — 70–76 дней.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

Споры и пыльца оседают не только на «исконно неживых» объектах, но и на творениях рук человеческих, и хранятся на них тоже долго. Горшки, украшения, оружие и одежда, которые находят во время археологических раскопок, несут на себе следы растений прошлого, так что и здесь палинологам есть над чем поработать. Можно выяснить, какие виды окружали древних представителей того или иного племени или населённого пункта, и то, какие растения люди специально выращивали. Скажем, если злаков в отдельно взятой местности мало, но на черепках глиняной посуды из этой местности часто обнаруживается пыльца пшеницы, значит, владельцы посуды с высокой вероятностью культивировали это растение.

Остатки спор и пыльцы содержатся и в фекалиях, в том числе тех, что сохранились в кишечниках мумий. Пожалуй, такие свидетельства ещё лучше рассказывают о том, что ели люди в прошлом.

Палинологи анализируют и «духовную пищу» человека — предметы искусства и культа. Происхождение и возраст всемирно известной Терракотовой армии китайского императора Цинь Шихуанди установили благодаря спорово-пыльцевому анализу. Император жил около 2200 лет назад, фигуры солдат, лошадей и повозок были поставлены в гробнице Цинь Шихуанди после его гибели, но долгое время не было понятно, где они были изготовлены: остатков подходящих печей для обжига терракоты не нашли.

С 1974 года, когда терракотовые фигуры были обнаружены, до 2007-го вопрос оставался открытым. В 2007 году палинологи из Китайской академии наук всесторонне изучили под микроскопом образцы пыльцы из растворённых в кислоте фрагментов двух фигур — солдата и лошади. Пыльца на лошади в основном принадлежала деревьям, характерным для места расположения гробницы, а пыльца с солдата — травам, которые там редко встречались. Так учёные поняли, что скульптуры людей создавали в другом месте (по крайней мере точно не из местной глины), а вот фигуры лошадей делали в непосредственной близости от гробницы. В этом есть смысл: они массивнее, их ноги тоньше и при этом должны выдерживать больший вес, так что перевозка терракотовых лошадей запросто могла бы повредить их.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И МЁД

Споры и пыльца помогают и криминалистам. Допустим, когда виновный бежал с места преступления, он мог задеть какое-то растение, которое не встречается в месте, где он скрылся. Тогда на одежде злоумышленника обнаружатся следы пыльцы, способные его выдать.

Именно так произошло в деле об ограблении дома в Новой Зеландии в начале 2000-х. Грабителей было двое. Один забыл куртку на месте преступления, вернулся за ней, но, убегая, задел большой куст зверобоя прямо за дверью дома. За тридцатилетнюю (на тот момент) историю применения спорово-пыльцевого анализа в криминалистике в Новой Зеландии специалисты ни разу не находили на одежде подозреваемых пыльцу зверобоя в таких объёмах. Её и в следовых-то количествах обнаружили только один раз. Преступники не слишком оправдывались и быстро признались. По совокупности полученных свидетельств был вынесен вердикт — естественно, обвинять человека по одной лишь пыльце на одежде как минимум ненадёжно.

Пыльца, конечно же, присутствует и в мёде, ведь она приклеивается к пчёлам, когда те достают из цветков нектар. С каких цветов мёд? Не кормил ли недобросовестный пасечник пчёл сахарным сиропом? Проанализировать состав пыльцы в образце мёда не будет лишним. Этим занимается специальный раздел палинологии — мелиссопалинология (от древнегреческого meli — мёд).

Вес статуи воина составляет около 135 кг, а лошадиные скульптуры достигают 200 кг

Применение палинологии вовсе не ограничиваются перечисленным. Могли ли люди, не знавшие микроскопа, подумать, что пыльца и споры окажутся настолько востребованными в науке и прикладных исследованиях? Теперь вы понимаете, какую пользу могут принести знания о размножении растений.